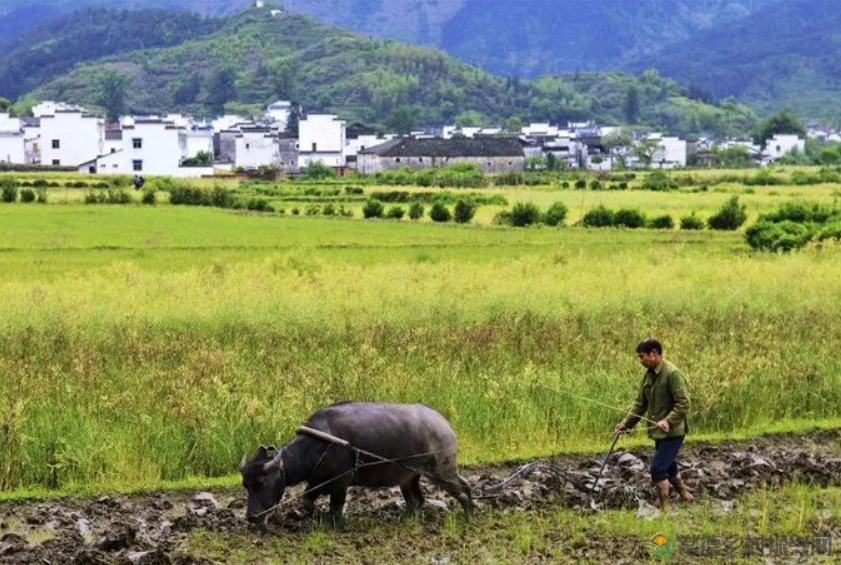

现在很多人在城里卷得不行的局面,其实乡村未必不是一种选择。现在很多资本在寻找出路的过程当中,已经把目光看向了乡村。

现在真正的、最大的蓝海在哪儿?在乡村。从2005年新农村建设到现在,国家财政的最大项开支是农村,形成了数万亿的沉淀资产。现在对于金融家来说,无外乎是考虑用什么办法去激活它,可以从中形成收益。

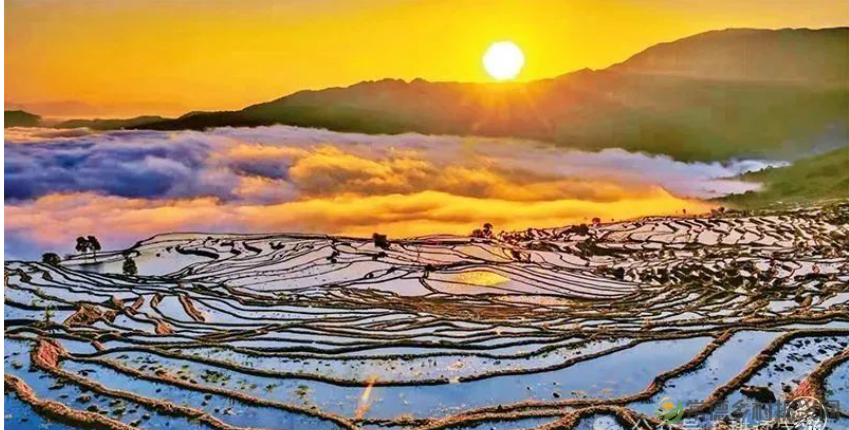

这是一个很重要的领域,它跟什么结合才能激活?一定是跟乡村振兴,跟“两山”,跟生态化结合,特别强调是生态产业化、产业生态化。但这些问题被金融部门忽视了,他们还是用过去那种继续追求金融扩张的方式,这其实就是没有跟上二十大强调的新发展方向,继续在“红海”里边,不仅游不动,还会呛水,甚至会下沉。 有关部门,长期以来学美国,把立体循环、多业态、生态化的农户经济毁掉,改成单品的、大规模的、集约化的农业经济。我说美国哪有什么农民,人家叫农场主,中国有多少农场主?我没见到任何东亚社会照搬美国模式能够成功的,我一直希望大家注意,东亚模式跟“盎格鲁-萨克逊模式”不一样,跟所谓的“莱茵模式”也不一样,东亚模式就是资源禀赋决定的。 可是我很少看到有关部门在讨论这类问题时,真的把资源禀赋当成是基本条件。大量投资者盲目闯进农业,以为按照现行的这套体系能够获利,他们的失败应该说是显而易见的,甚至从一开始就注定了。 我们要好好学习二十大报告,把什么是中国式现代化及其五大特征弄清楚。这五大特征中,之前并没有明确提到过“人与自然和谐共生”,而农业本身就具有人与自然和谐共生的特征,不要强行把人与自然和谐共生改成对生态、环境、资源的破坏,要把过去粗放的数量型增长改为质量效益型增长,要找到有利于过剩资本和农村大量生态资源转化成产业过程中相结合的点位,才有可能调整城乡严重不平衡的状态。 值得注意的是,这里有一个很大不同,就是现在文件里强调的是把产业留在县域,让农民分享产业留在县域的收益,同时要求在县域经济中率先实现城乡融合,还要求以城乡融合来引领新型城镇化。大多数投资人脑海里可能都没有这些概念,有关部门脑海里可能有,但怎么理解、怎么和工作结合,尤其是具体到业务中,还是有一定可以继续努力的空间。(来源:网络)

12月22日,市畜牧水产事务中心在湘佳牧业召开了家禽屠宰标准化示范场考核验收细则研讨会,会上,市本级和石门县畜牧水产事务中心工作人员与湘佳牧业相关技术人员针对家

12月22日,市畜牧水产事务中心在湘佳牧业召开了家禽屠宰标准化示范场考核验收细则研讨会,会上,市本级和石门县畜牧水产事务中心工作人员与湘佳牧业相关技术人员针对家

4月1日,国家乡村振兴局党组书记、局长刘焕鑫主持召开局党组会议,深入学习贯彻2022年中央一号文件精神,审议《国家乡村振兴局贯彻落实〈中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见〉有关政策措施分工方案》等文件。会议指出,以习近平同志为核心的党中央高度重视“三农”工作,坚持把解决好“三农”问题作为全党...

4月1日,国家乡村振兴局党组书记、局长刘焕鑫主持召开局党组会议,深入学习贯彻2022年中央一号文件精神,审议《国家乡村振兴局贯彻落实〈中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见〉有关政策措施分工方案》等文件。会议指出,以习近平同志为核心的党中央高度重视“三农”工作,坚持把解决好“三农”问题作为全党...

在波澜壮阔的时代画卷中,青年是最为耀眼的星辰。他们以青春之名,承时代之志,勇担起强国大任。何为青春?青春是严守耕地红线的挺膺担当青春是守护好绿水青山的满腔热血青

在波澜壮阔的时代画卷中,青年是最为耀眼的星辰。他们以青春之名,承时代之志,勇担起强国大任。何为青春?青春是严守耕地红线的挺膺担当青春是守护好绿水青山的满腔热血青

初见西洞庭春秋农场的罗强,是在前不久常德甲鱼(长沙)推介会上,作为第二批“常德甲鱼”农产品地理标志授权企业参展,罗强为前来巡展的领导嘉宾介绍甲鱼及基地养殖情况。罗强,1981年出生于常德市西洞庭管理区祝丰镇涂家湖村,曾在深圳,长沙的品牌汽车4s店担任经理,从事管理和销售工作。村里人都说他闯荡过大世界,见过大世面,是个很...

初见西洞庭春秋农场的罗强,是在前不久常德甲鱼(长沙)推介会上,作为第二批“常德甲鱼”农产品地理标志授权企业参展,罗强为前来巡展的领导嘉宾介绍甲鱼及基地养殖情况。罗强,1981年出生于常德市西洞庭管理区祝丰镇涂家湖村,曾在深圳,长沙的品牌汽车4s店担任经理,从事管理和销售工作。村里人都说他闯荡过大世界,见过大世面,是个很...